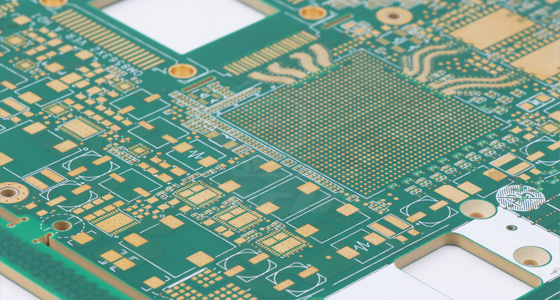

在PCB的設計與應用中,層數是衡量其復雜度和性能的核心指標之一。從簡單的消費電子到復雜的服務器主板、航空航天電路板,層數從1層到上百層不等。對于工程師、采購人員或維修人員而言,準確判斷PCB層數不僅是理解其設計架構的基礎,更是進行可靠性分析、成本評估和故障排查的關鍵。本文將全面解析PCB層數的識別方法、常見類型及設計要點。

PCB層數是指電路板中包含的導電層數量,包括信號層、電源層和地層。

單面板(1層):僅有一面布有導電線路,通過過孔實現元件引腳連接,結構簡單、成本低,但布線空間受限,僅適用于簡單電路(如遙控器電路板)。

雙面板(2層):正反兩面均有導電線路,通過過孔貫通連接,可實現簡單的交叉布線,廣泛應用于低端消費電子(如耳機電路板)。

多層板(≥4層):由多個信號層、電源層和地層交替堆疊而成,層間通過盲孔/埋孔/通孔連接,適用于高速、高密度電路(如手機主板、服務器背板)。常見層數有4層、6層、8層,高端產品可達20層以上,如航天級PCB。

PCB的層數與其應用場景的復雜度密切相關。1-2層板主要用于簡單消費電子和家電控制板,這類產品對布線密度和信號完整性要求較低,無內層電源/地層,依賴外部元件布局實現抗干擾;4-8層板常見于手機、筆記本電腦主板等中等復雜度設備,通常包含1-2對電源/地層,信號層與地層緊鄰以降低電磁干擾,滿足高速信號傳輸需求;10-16層板多用于服務器主板、工業控制板等高端場景,需通過多層電源/地層分區供電,并在內層設置高速信號專層,以應對復雜的電源管理和高頻信號傳輸挑戰;20層以上的超多層板則應用于航空航天設備、超級計算機等極端環境,其結構包含復雜電源網絡、嵌入式無源元件,且層間阻抗需精準控制,以確保在高頻、高可靠性場景下的穩定運行。

單/雙面板僅含通孔(貫通電路板正反兩面),無盲孔(僅連接表層與內層)或埋孔(連接內層之間);多層板中,4層板常見“通孔+盲孔”組合,盲孔開口多位于電路板邊緣(如手機主板邊緣的微型盲孔),而6層以上板可能包含埋孔(孔壁無銅,僅內層連接),需通過電路板截面觀察。例如,某6層板截面可見外層通孔貫穿至第3層,第4-6層則通過埋孔連接,形成“通孔+埋孔”混合結構。

單/雙面板厚度通常≤1.0mm,由基板+單面/雙面銅箔組成,無明顯層間介質層;多層板厚度≥1.2mm,通過邊緣可觀察到交替的銅箔層與介質層(如FR-4基板呈淡黃色,半固化片呈透明狀),例如8層板邊緣可見4層銅箔(信號層+電源層+地層+信號層)與3層介質層交替堆疊。

部分廠商會在PCB邊緣絲印層標注層數信息,如“4L”“6Layer”或“12L”;高端PCB可能標注層疊結構,如“Sig1/GND/PWR/Sig2”表示4層板結構(信號層1/地層/電源層/信號層2)。

單/雙面板中,同一網絡的線路僅通過通孔連接正反兩面,不同層線路之間不導通(除過孔外);多層板的內層電源/地層通常為整片銅箔,用萬用表測量不同區域的同屬性焊盤,若均導通則說明存在內層地層。

多層板因層間介質和銅箔厚度不同,阻抗值呈現規律性變化。例如,4層板的微帶線阻抗(表層信號層)與帶狀線阻抗(內層信號層)差異顯著,可通過TDR波形判斷信號層數量。

使用精密切片機將PCB切割出橫截面,通過光學顯微鏡觀察銅箔層數及層間結構。例如,6層板切片可見3層信號層(表層、中間兩層)、2層電源層、1層地層,層間由半固化片粘結。需注意切片位置應避開元件密集區域,選擇邊緣或空曠區域以避免誤判。

通過化學試劑逐步剝離PCB表層阻焊層和銅箔,逐層觀察線路分布。此方法適用于確認內層是否存在多余地層或電源層,但會破壞電路板,僅用于失效分析場景。

準確判斷PCB層數不僅是對物理結構的認知,更是對其電氣性能、可靠性和成本的綜合評估。對于工程師,需在前期根據信號頻率、功率需求和成本目標規劃層數,避免“層數過剩”或“性能不足”;對于使用者,通過觀察過孔類型、測量厚度和分析絲印等方法,可快速判斷PCB的復雜度與應用場景。隨著電子設備向小型化、高頻化發展,多層PCB將呈現“層數更多、層厚更薄、精度更高”的趨勢,而激光加工、半固化片薄型化等工藝的進步,將持續突破層數與性能的極限。

上一篇:PCB耐高溫是多少

下一篇:hdi板怎么定義幾階

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-29

相關新聞